2025年の秋冬シーズン、L4のラインナップに新しいミッドシェル®が加わりました。「ミューラップ®」と名付けられたこのジャケットは、これまでにない軽さとコンパクト性への挑戦と、高い技術力をもつ国内工場の努力の結晶と呼べる代物です。1枚の防水透湿膜との出合いがきかっけになった、背景が透けるほど薄い生地に秘められた開発ストーリーを紹介します。

薄さの限界を極めた3層構造の防水透湿素材

2025年の秋冬シーズンにL4のラインナップに加わった「ミューラップ®」は、防水透湿性をもつ超軽量コンパクトミッドシェル®として誕生しました。使われている生地は、新たに開発した「エバーブレス®μ(ミュー)」という素材。防水透湿メンブレンを表地と裏地で挟み込んだ3層構造で作られており、驚異的な薄さとストレッチ性、高い速乾性が特徴です。

エバーブレス®μの試作品。ストレッチ性の高さがわかる

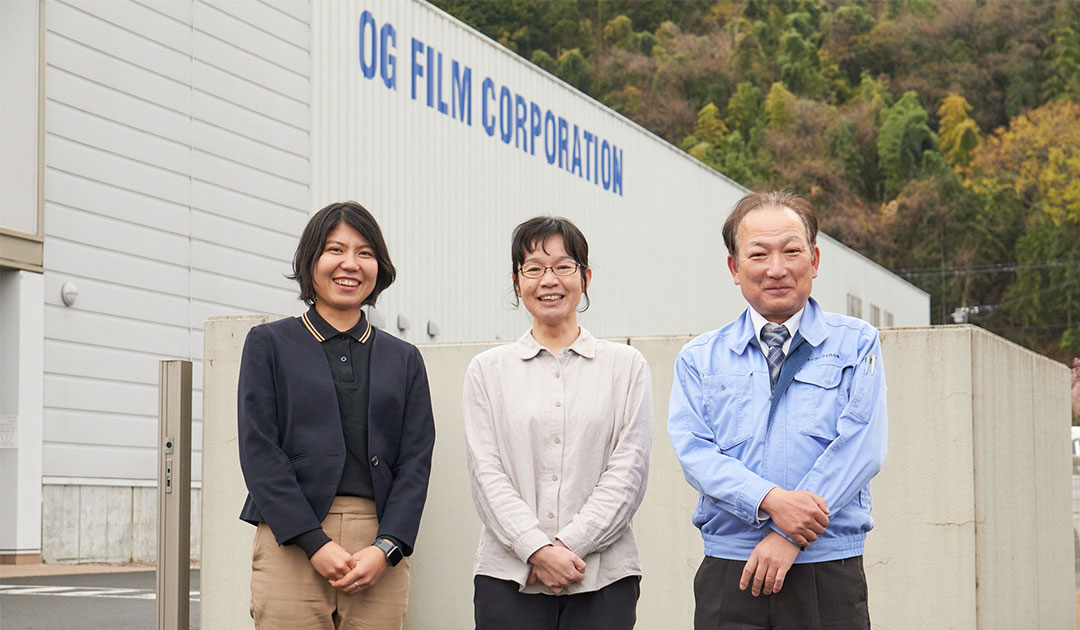

新素材のミューラップ®は、神奈川県西部に本社があるオージーフィルム株式会社(以下、オージーフィルム)が生み出した1枚の防水透湿膜との出合いがキーポイントになり、生地の開発がスタートしました。

神奈川県にあるオージーフィルム株式会社の本社

レインウェアなどに使われる防水透湿膜は、種類が主に、“多孔質膜”と“無孔質膜”に分かれます。多孔質膜は水蒸気を通すが、液体は通さない小さい孔が無数にあいている構造をもち、ファイントラックのエバーブレス®フォトンに使われているメンブレンがまさにこれです。一方、ミューラップ®に使われている無孔質膜は文字どおり孔があいておらず、メンブレンが水を吸収し、表面で蒸散させることで湿気を外に逃がすという性質をもっています。

従来の無孔質膜は湿気を透過させる仕組み上、多孔質膜と比べたときに実用的な透湿性が劣る欠点がありました。しかし、オージーフィルムが開発した無孔質膜は、材料にポリエステルが使われている点がポリウレタンから作られる一般的な無孔質膜と決定的に異なり、比べると極めて速乾性に優れるという特徴を備えていました。さらに特筆すべきはメンブレンの薄さで、オージーフィルムのポリエステル系無孔質膜は、エバーブレス®フォトンに使われている多孔質膜と比べてわずか約1/3の厚みしかありません。

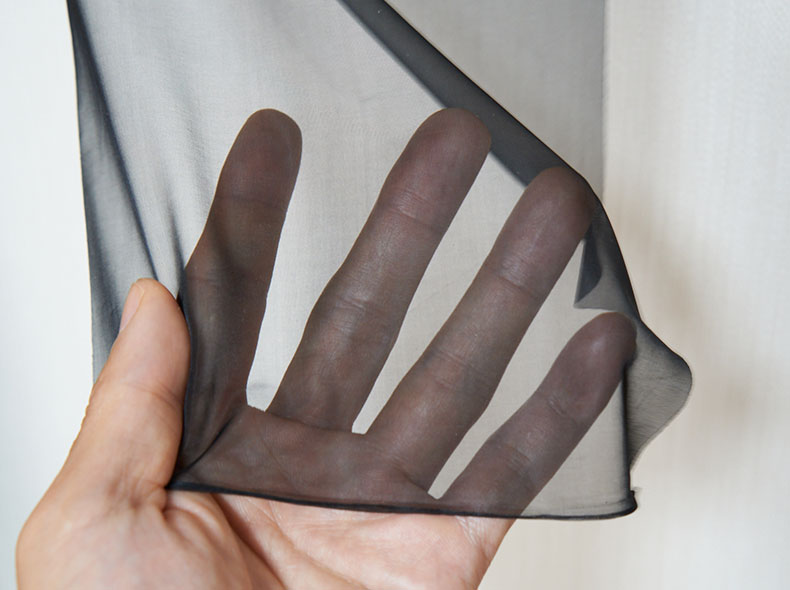

エバーブレス®μに使われているポリエステル系無孔質膜

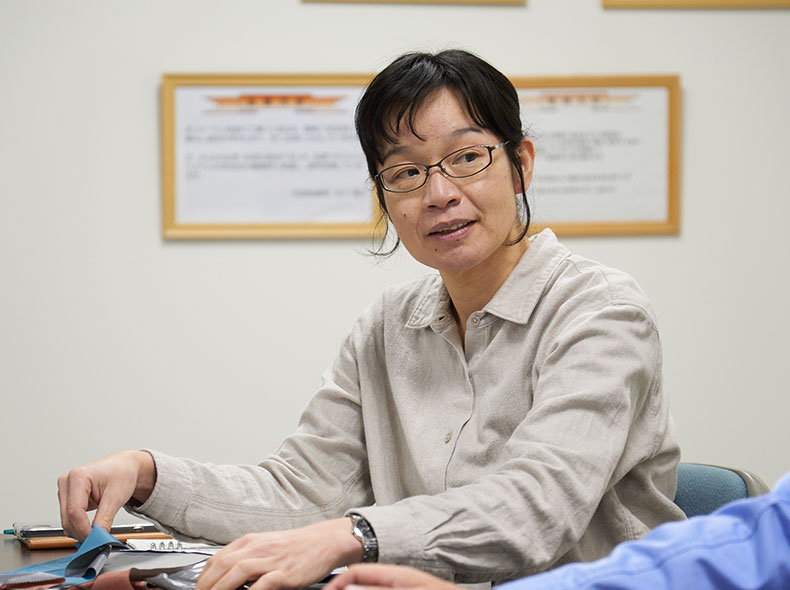

ミューラップ®の開発を担当したファイントラックの田中は、オージーフィルムのポリエステル系無孔質膜を初めて見た際の印象を「一般的なポリウレタン系無孔質膜とは違う素材で、かつ他社にはない薄さを実現しており、とても興味深い。これを使えば薄さと快適性を両立したウェアを創れると思った」と振り返ります。

ミューラップ®の開発を担当したファイントラックの田中

しかし、田中が思い描くこれまでにない軽量なウェアを創るには、まだ素材が足りません。同様に極薄の表地と裏地を開発し、それらを貼り合わせて一枚の生地にする技術力が必要でした。

理想を形にする生地作りのプロ集団

極薄の防水透湿素材を創るために協力を依頼したのが、各工場との太いパイプと多くの素材開発のノウハウをもち、以前から薄くて軽い3層生地の開発を相談していた国内生地メーカー、帝人フロンティア株式会社(以下、帝人フロンティア)です。

新素材を開発するにあたり、できあがった生地はL4(ミッドシェル®)に使われることが決まっていました。田中は「当社のレイヤリングの考えでは、L4の上にL5(アウターシェル)を着ることになるので、L4のウェアはできるだけ軽くすると快適だろうと前々から思っていました。なので、新素材の開発では軽量コンパクト性にこだわりました」と話を続けます。

「最初は表地と裏地に使う糸の選定から始まりました。これがなかなか大変で、何度も糸や生地組織を検討し、トライ&エラーを繰り返しました。たとえば、当初は表地にはポリエステルの10デニール(※1)の糸を使いたかったのですが、実際に生地を編む機械に通すと途中で糸がプチプチ切れてしまい、量産は難しいと断られてしまいました。ポリエステルより強度のあるナイロン糸も試しましたが、生地を編めても今度はキレイに染色できず、これもダメ。そんな試行錯誤を糸の種類を変えながら何パターンも試しました」。

※1:繊維の太さを表わす単位。10デニール=9000mで10gになる太さ

数々の試行錯誤を続けた結果、導き出された最良の選択は、表地には15デニールのポリエステル糸、裏地には7デニールのナイロン糸を使うというものでした。しかしながら、表地に15デニールの生地を使うウェアは、いまどき珍しくありません。それでも開発に苦戦を強いられた背景には、生地の構造に対するこだわりがありました。

エバーブレス®μの表地。羽衣のように薄い

生地の構造には“織り”と“編み”の2種類が存在します。織りはタテ糸とヨコ糸が交わる構造で、生地組織の糸密度を上げやすいため、生地自体の強度は高くなるものの、一般的に通気性と伸縮性は低くなるという欠点があります。対して編みはループが連なる構造のため、生地強度は低くなりますが、一般的に通気性とストレッチ性が高くなる点が特徴です。

軽量コンパクトであることはもちろん、登山向けの高機能ウェアには着心地の良さも求められ、優れたストレッチ性も無視できません。そこで、ファイントラックと帝人フロンティアが挑んだのは、編物の表地と裏地を使い、かつ軽量コンパクトな高機能素材を開発するという試みでした。しかし、編物がもつ生地強度の低さに加えて、より細い糸を採用することで新素材の開発は困難を極めることになります。

そのうえ、ニットで作られた極薄の表地は染色の工程でもシビアな扱いが求められると、帝人フロンティアの西村茉由さんは現場での苦労話を口にします。

帝人フロンティア株式会社の西村茉由さん

「織物でしたらジッカー染色機と呼ばれる機械を使い、2本のローラーで生地を交互に巻き取り合いながら布を染液にくぐらせる方法が使えるのですが、ニット(編物)はテンションがかかると伸びてしまうので、そのまま染めると色ムラができてしまいます。そのため、液流染色機という機械を用いて、生地を浸けた染液に流れを加えて布を機械の中で回しながら染色するのですが、極薄の生地は内部にわずかな突起があるだけで簡単に破れてしまうし、生地同士が干渉してもいけません。流れのスピードや染色時の温度管理にすごく気を使うんです」。

表地が無事染色されたとしても、エバーブレス®μの製造には染色された表地とオージーフィルムのポリエステル系無孔質膜、そして表地よりさらに薄い裏地を貼り合わせて一枚の生地にする接着工程が残っています。この接着工程でもシビアな作業が行われており、現場では熟練の職人が手作業で生地の張り具合を調整していると西村さんは話します。

「工場で使われている機械が同じでも、扱う職人が変わると調整の仕方が変わってきます。それは染色工場でも変わりません。なので、接着工場もどこでもいいというわけにはいかず、機械化が進んだ現代でも、製造現場は職人の技術力に頼る部分が多いのが現実です」。

国産だから成し得た驚異の軽量素材

通常、ひとつの素材を開発するのにかかる年数を西村さんに聞くと、「1年半でできあがるものが多くて、早ければ1年で終わるものもある」と言い、「エバーブレス®μは、企画開始から量産体制に入るまでに約5年もかかりました。それを考えると結構感慨深いものがありますね」とこれまでの苦労を振り返りました。

帝人フロンティアが何度失敗しても粘り強く開発を協同してくれたのは、おそらく国内企業で、密にコミュニケーションを取ることができたからでしょう。その上で西村さんは「ニットの表地を使ってこの薄さなると、海外生産は非常に難しいと思います。染めるのも貼り合わせるのにも職人技が必要で、日本の加工場との強力な協力体勢なくしては創れませんでした」と渾身の素材に自信を滲ませます。

オージーフィルム株式会社の谷口文伸さん

完成したエバーブレス®μから作られたミューラップ®の試作品を目の当たりにして、ポリエステル系無孔質膜を製造するオージーフィルムの谷口文伸さんは、「薄い生地にするとは言いていたけど、ここまでとは思っていなかった」と驚きを隠しません。

新たにL4のラインナップに加わったミューラップ®に袖を通しながら、驚くほど薄い生地の開発背景を想像してみてください。きっと、世界に誇る国内工場の技術力と製造に関わるすべての職人たちの熱意が透けて見えてくるはずです。

「エバーブレス®メンブレン」の約1/3の薄さで速乾性に優れた新開発の「エバーブレス®μ(ミュー)」メンブレンを採用。透湿性にも優れ、オールシーズンの登山や運動量・発汗量の多いアクティビティに快適です。非常に軽くコンパクトなので小雨や小雪に対するお守りウエアとしてザックの中に忍ばせておくにも適しています。