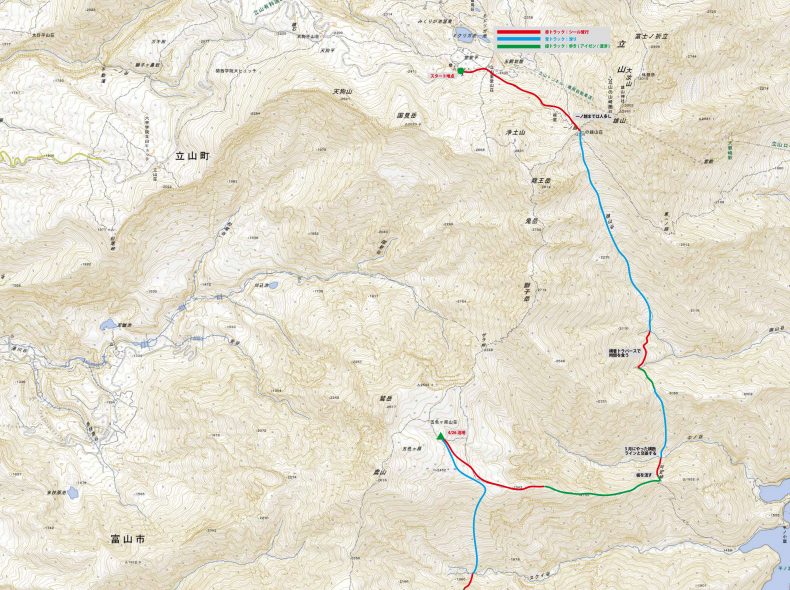

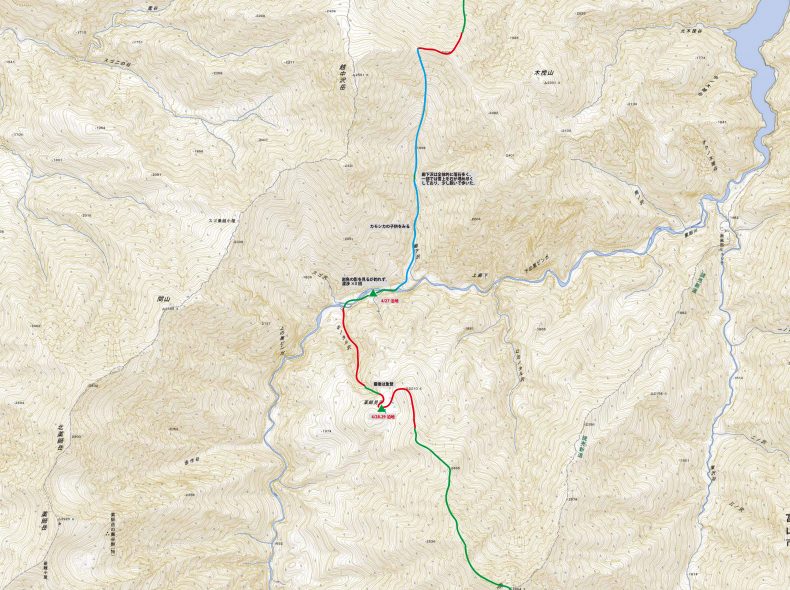

なぜ山にスキーを持っていくのか?移動の道具としてそれを考えた時、担ぎの多くなる従来の稜線通しの日本オートルートではなく、沢と峠と沢を繋ぐ、スキーだからこそできるルートが見えてくる。

降りた谷では、割れた沢から水を汲み、岩魚を釣った。黒部川上ノ廊下の渡渉、吹雪で停滞した薬師見平、高天原温泉、いずれも忘れえぬ場所である。

人のいない北アルプスの奥地にて、立山から新穂高へ、8日間の日本オートルートを滑った。

■アクティビティ日

2025年4月26日~5月3日

金曜日の終業後、電車に飛び乗り富山方面へ向かった。

考え抜いた末の装備と食料ではあったが、これほど長いスキーツアーは初めてで、食料が足りるのか不安だった。結局、立山駅の個人商店で、チョコバー6本を追加で買い、ザックに忍ばせた。

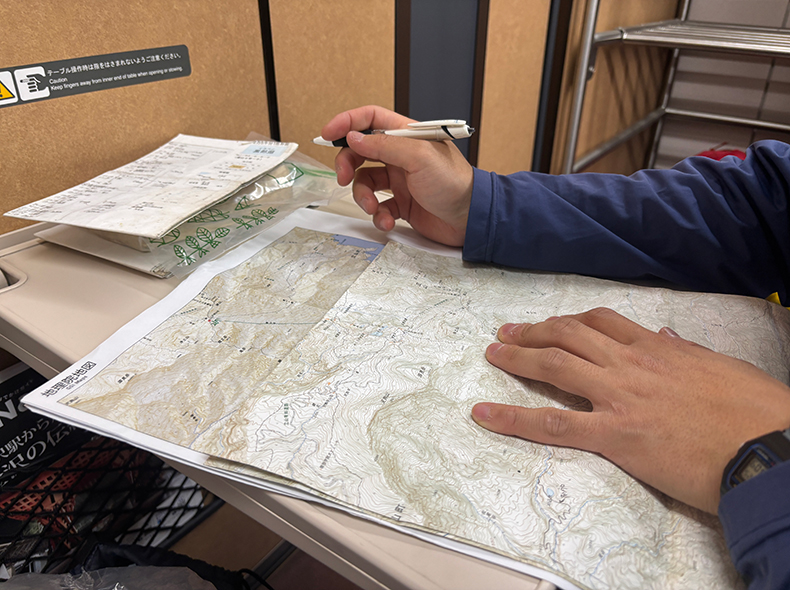

新幹線の中で最後の行程確認

事前予約を取っていた7:10の室堂行きのバスに乗り、標高を上げた。大変快適だったが、本当にそれでよいのだろうか?下から自分の足で上がるべきではなかろうか?と思いつつも、結局使えるものは使ってしまう。

室堂にて。GW初日の快晴に歓喜する人々

室堂にて。GW初日の快晴に歓喜する人々

一ノ越付近は硬い雪面だったが、御山谷を少し落とすとフィルムクラストになり、板が良く走った。しばらく滑走を楽しんだのち、隣の中ノ谷へ移るべく、2030mのコルを目指す。

龍王岳をバックに御山谷を滑る。初日は荷物が重かった

龍王岳をバックに御山谷を滑る。初日は荷物が重かった

横着して手前からトラバースして2030mのコルを目指したが、これが失敗だった。まさに「急がば回れ」で、結局藪を迂回し、小尾根小谷を迂回しで、倍以上のアップをさせられることとなった。最後は急斜面のトラバースになり板を背負っていた。

ショートカットしたつもりが・・・。急がば回れであった

ショートカットしたつもりが・・・。急がば回れであった

御山谷を振り返って

御山谷を振り返って

中ノ谷まで滑り降り、3月の黒部横断時の横の線と交差した。

黒部横断さらさら超えの記録はこちら

中ノ谷から刈安峠はとても近く見えた。それもあり、刈安峠直前で雪が硬くカリカリになってきても、もう少しだからと思い、シールで登り続けた。しかし、もうあと10mも行けば刈安峠というところで、自分の技術ではどうにもシールで登れなくなった。

中ノ谷にて。3月に横断した線と繋がった

中ノ谷にて。3月に横断した線と繋がった

あと少しで刈安峠なのだが・・・。そしてスキーを流した。

あと少しで刈安峠なのだが・・・。そしてスキーを流した。

斜度のある硬い雪の場所で、難儀しながらアイゼンに履き替えた。そして、ザックにスキーをつけようと動かした瞬間、それはあっという間だった。スローモーションに動き出した1枚の板が、手を伸ばすよりも早く、流れていく。「とまれ!とまれ!」と呼びかけることしかできなかった。幸い10m弱下のツリーホールに吸い込まれ、胸をなで下ろした。

流した板を回収し、見上げる

流した板を回収し、見上げる

刈安峠から五色ヶ原までの稜線は、斜度の変化が大きく、反省も込めアイゼンで登った。18時頃、夕日に染まる立山連峰を眺めつつ、五色ヶ原テント場の少し下の樹林エリアに穴を掘ってテントを設営した。雪からお湯を作ると意外とガソリンを使った。翌朝用の水も作って就寝。

刈安峠から五色ヶ原を目指す。後ろには黒部湖に流入する黒部川と針ノ木谷が見えた

刈安峠から五色ヶ原を目指す。後ろには黒部湖に流入する黒部川と針ノ木谷が見えた

夕暮れとともに五色ヶ原に到着

夕暮れとともに五色ヶ原に到着

なぜスキーを使うのか。スキーだからこそできるルートとして今日の行程がある。ただ、自分には技術がついてきていない。同行者の山下と同じジグは切れないし、結局今日の登りは2回とも、最後はアイゼン登行になってしまった。

板を流したのも反省。ツリーホールに吸い込まれていなかったら、そのまま黒部湖までボブスレーしていてもおかしくなかった。謙虚に行動しよう。初日ということもあり中々疲れた。

夕日に染まる鳶山

夕日に染まる鳶山

五色ヶ原から越中沢岳方面を眺めて

五色ヶ原から越中沢岳方面を眺めて

GWスキーツアーの良いところの一つは、雪が多少緩む時間まで、朝はだらだらできることである。

日が昇り、ぽかぽか陽気の中で起床。今日も快晴。縦溝で足を取られつつもヌクイ谷へは一瞬で到着した。

縦溝に足を取られて転倒する山下。怪我が無くて一安心

縦溝に足を取られて転倒する山下。怪我が無くて一安心

スキーが生きる行程なのだが、この日も技術が追いついていない。山下がシールで登るのを見つつ、早々にアイゼンに履き替えて登った。途中からまたスキーを履き、越中沢岳へ繋がる稜線の2360mのコルへ。稜線上は意外と雪がついていなかった。

ヌクイ谷から2360mのコルを目指して登り返した

ヌクイ谷から2360mのコルを目指して登り返した

いよいよ黒部川へ繋がる廊下沢へ。廊下沢は横からの落石地雷原で、雪上には所狭しと石が転がっていた。スキーの裏を何度か隠れた石に削られつつ通過。登りでは使いたくない沢である。

廊下沢の落石地帯を臨む。急いで滑り抜けた

廊下沢の落石地帯を臨む。急いで滑り抜けた

廊下沢の岩石地帯にて。石で埋め尽くされている区間で一度だけ板を脱いだ。

廊下沢の岩石地帯にて。石で埋め尽くされている区間で一度だけ板を脱いだ。

廊下沢の落石地帯を過ぎたあたりで斜面にカモシカの子供がいた。黒部川上ノ廊下は近づくまでは雪で川が埋まっているように見えたが、全然そんなことはなくしっかりと流れていた。

斜面を登るカモシカの子供

斜面を登るカモシカの子供

廊下沢と黒部川出合い付近

廊下沢と黒部川出合い付近

時刻は13時過ぎ。まあまあの水量だったが、中洲を繋ぎつつ、何とか渡渉できた。対岸から少し進むとまた渡渉ポイントが見えた。中ノタル沢へはあと2本渡らなければならなかったが、15時前にもなると水量が多かった。翌朝の渡渉に賭けて、河原の台地で泊まることにした。

中州を繋いで渡渉

中州を繋いで渡渉

河原の台地にてテントを設営

河原の台地にてテントを設営

意気揚々と沢靴に履き替えて竿を出したが、魚影はない。渡渉前に、淀みに小さい岩魚を見つけたので期待したが、その1匹以外は見ることすらなかった。食料としての渓流釣りなので、スタイルに拘らずに餌釣りしようかとも思ったが、餌も見つからない。下界からミミズを持ってくるというのも、この時期の沢ならありかもしれない。

7:30出発。早朝の上ノ廊下の水量は気持ち少ない。とはいえ、意外と深かったが、流れは強くなく、渡渉×2回をこなした。

朝イチ、渡渉へ向かう。沢靴にお湯を少し入れて履くと大変気持ち良い。

朝イチ、渡渉へ向かう。沢靴にお湯を少し入れて履くと大変気持ち良い。

板が川の流れの中に入ると一気に持っていかれる。山下の板は長いこともあり、何度かバランスを崩しかけていた。

板が川の流れの中に入ると一気に持っていかれる。山下の板は長いこともあり、何度かバランスを崩しかけていた。

中ノタル沢は、雪は繋がっていたが、下部は土や泥だらけだった。気温が上がると雪崩や落石がぼちぼち起こりそうなため、急いで登った。最後は雪が硬くなり、ここもアイゼンに履き替えた。

中ノタル沢を詰める

中ノタル沢を詰める

最後は急斜面。アイゼンは良く効いた

最後は急斜面。アイゼンは良く効いた

12時頃薬師見平についた。夏は猛烈な藪漕ぎをしなければ到達できないと言われる薬師見平。そう聞くと、曇っていようが強風が吹いていようが、素晴らしい場所であるように感じる。

明日は天気が悪いということで、深い縦穴を掘り、テントを設営した。そうしている内に粉雪が舞い始めた。気温が高いこともあり、テントフライについた雪は水滴へと変わっていた。

薬師岳はもう見えない

薬師岳はもう見えない

快適なテント内で地図を広げた。懸念していた上ノ廊下の渡渉もできたことから、先の予定を考えた。早く終わってしまったらどうしようかと思い、上高地方面の地図も見ていたが、今思うとバカらしい。雪は本降りになってきていた。

テント内にて。色々と干すがそんなに乾かない

テント内にて。色々と干すがそんなに乾かない

深夜、雪は土砂降りの雨に変わり、テントを激しく叩いていた。雷も鳴っておどろおどろしい。稜線にいなくてよかったと安堵した。

夏用フライにしたのも正解だった(冬用フライは防水ではないため)。深夜3時頃に再び雷で起こされ、そこからはうつらうつらしていた。

昨夜の雨粒が凍ったのか、フライには氷の粒がくっついている

昨夜の雨粒が凍ったのか、フライには氷の粒がくっついている

薄明るくなってきた頃、山下と少し話した。気温が低く寒い。相変わらず外は風が強く、テントを叩く雨の音は、雪に変わっていた。少しずつではあるが積雪が増え、テントより深く掘っていた前室は埋まり、外に置いていたザックも半分は埋没していた。

赤牛岳はガスの中に隠れている

赤牛岳はガスの中に隠れている

今日は自分の30歳の誕生日だったが、天気も悪く停滞日のため、明日を概念上の誕生日ということにした。停滞ならばできるだけ食べずにいたいものだが、際限なく食べてしまう。植村直己著『北極圏1万2千キロ』をゆっくり読んでいるが、既に半分を過ぎてしまった。

昼頃、雪で埋まったテント周りを掘り起こした。

風は強く小雪が舞う。視界はない。

風は強く小雪が舞う。視界はない。

昼寝をしたり、地図を広げて夏の行程を考えたり、豊かな時間を過ごした。薬師見平の天気は落ち着いてきたため、赤牛岳方面の2465mのコルまで進むか迷ったが、流れてくるだろう薬師岳の空は暗い雲に覆われていた。結局、風が強そうだということで停滞となった。

一日中、鳥のさえずりを聞くことはなかった。やはり小鳥たちは天気が分かっているのかもしれない。『北極圏1万2千キロ』は読み終えてしまった。

その名の通り、薬師”見”平だった

その名の通り、薬師”見”平だった

放射冷却によりGWで1番寒い朝だった。テントから外を覗くと、素晴らしい快晴。白い薬師が美しく青空に映えている。昨日停滞して良かった。シールもよく効くが、硬い層に薄い雪が乗っているだけで、早々にアイゼンに切り替えた。

目指すは赤牛岳

目指すは赤牛岳

滑ってきた廊下沢や立山を振り返りつつ登る

赤牛岳北西稜はハイ松が埋まっていたので登りやすかった

赤牛岳北西稜はハイ松が埋まっていたので登りやすかった

4時間で赤牛岳山頂に到着した。風は吹いているが、耐えられる程度だった。温泉沢左俣へドロップしようとしたが、上部の雪が切れていた。ガレ場と硬い雪をクライムダウンし、斜面に溝を切って足場を作りスキーに履き替えた。

赤牛岳から水晶岳方面へ

赤牛岳から水晶岳方面へ

赤温泉沢左俣上部は雪が付いていなかった

赤温泉沢左俣上部は雪が付いていなかった

少しクライムダウンしてから滑り出した

少しクライムダウンしてから滑り出した

斜面にまだらに吹き溜まった昨日の新雪は、妖怪足掴み(ストップ雪)となり、何度も転びそうになった。温泉沢を滑り切り高天原へ。樹林帯でしばらく彷徨った後、温泉へたどり着いた。

湯は適温で素晴らしい。隣を流れる温泉沢と何度も交換浴した。

あの湯舟は・・・!

あの湯舟は・・・!

高天原温泉。適温で大変気持ち良い

高天原温泉。適温で大変気持ち良い

温まったところで渓流釣りに繰り出した。硫黄成分が入っているにも関わらず、温泉より下流でも魚影が走った。自分は釣れなかったものの、山下は上流にて程よいサイズの岩魚を1匹釣った。温泉により水温が高くなり、活性があるのだろうか。

温泉沢の岩魚

温泉沢の岩魚

天気も良く、濡れているものを干した

天気も良く、濡れているものを干した

夕刻、再び温泉に入った。何度入っても素晴らしい温泉だった。

釣った岩魚はオリーブオイルとマジックソルトで蒸し揚げにして、2人で分けて食べた。とても美味しく、岩魚の頭も骨も内臓も全て食べてしまった。外を見ながらテントで晩飯を食べていると、狸が駆けていった。

岩魚はオリーブオイルとマジックソルトで蒸し揚げに

岩魚はオリーブオイルとマジックソルトで蒸し揚げに

伊藤正一著『黒部の山賊』では、黒部源流にて狸が人を化かす話が書かれている。寝かけていた20時半頃、鈴の音と共に単独のスキーヤーが唐突に現れた。少し話すと、今日新穂高から入り、明日新穂高に戻るらしい。明後日の天気が悪いことも教えてくれた。唐突に現れたこともあり、狸が化けているのではないかと疑ってしまった。

赤牛岳、温泉、岩魚と忘れえぬ誕生日になった。

5時起きで朝風呂へ直行した。朝の少しぬるくなった温泉も良い。

高天原山荘を通り過ぎ、スノーブリッジで繋がる岩苔小谷を越え、雲ノ平へ向かった。高天原から見える水晶岳(黒岳)は、その名の通り黒々と輝いていた。

水晶岳(黒岳)を背に進む

水晶岳(黒岳)を背に進む

雲ノ平にあった熊の足跡。手と同じくらいの大きさ

雲ノ平にあった熊の足跡。手と同じくらいの大きさ

この日初めてシールのみで沢の登りを終えた。雲ノ平は地形が平たすぎて分かりにくい。雲ノ平小屋の裏から祖父谷へドロップ。ストップ雪は早くもザラメに変わりつつあった。

正午ごろ、祖父平にてテントを設営した。疲れがたまっているのか、テント設営だけでもへとへとになった。

雲ノ平をゆく

雲ノ平をゆく

雲ノ平小屋裏から祖父沢へ

雲ノ平小屋裏から祖父沢へ

祖父平にて。黒部五郎岳をバックにテントを設営

祖父平にて。黒部五郎岳をバックにテントを設営

今日は釣りDayということで、昼から4時間釣りをした。しかし、結局2人で3匹しか釣れなかった。この時期でも黒部源流で釣れることが分かったが、活性はいまいちで、大きい岩魚は動いていなかった。

貴重なタンパク質。何よりも美味しかった

貴重なタンパク質。何よりも美味しかった

悪いと噂の明日の天気は、どの程度なのだろうか。荷物は徐々に軽くなっているが、力も出なくなってきている。祖父平や五郎沢出合いは、夏にでもまた来たい。

祖父平の夜

祖父平の夜

朝5時起床、もっと寝たいと思ったが、今日は天気が悪いらしいので早出。

出発時は雪が舞っていた。シールの貼り付きが悪く、スキーストラップで板とシールを固定した。

順調に高度を上げる。ガスで視界は悪かったが、分かりやすい地形で、ちょうど三俣山荘に出ることができた。

黒部源流を詰める。所々で沢は割れていた

黒部源流を詰める。所々で沢は割れていた

崩れないでくれと祈りながら進む

崩れないでくれと祈りながら進む

三俣山荘手前にて

三俣山荘手前にて

稜線は風が強く、すぐに弥助沢へドロップ。沢割れもなく、樅沢本流へ合流。本流との出合いから少し下ると巨大な雪崩の跡があり、その後沢が割れ始めた。水が汲みやすそうな台地でテントを設営。まだ10時だったため、双六小屋方面へ進むことも考えたが、急ぐ必要もなかった。

弥助沢下部

弥助沢下部

樅沢本流を下る

樅沢本流を下る

今日も釣りへ繰り出す。淀みに4匹いるのが目視できるが、ルアーには反応がない。寒くて活性が無いのだろうか。竿を放置し、昼寝。12時頃小雨が降り出したのが、テントを叩く雨音で分かった。目覚めると雨は本降りに変わっていた。

樅沢本流の台地にてテントを設営

樅沢本流の台地にてテントを設営

テント内で、金具が取れかけたシールの補修や、千切れかけたザック肩紐の針金再縫製をおこなった。それでも時間はあるので、試しにルアー竿に毛鉤を付けたら1匹釣れた。1匹釣れると欲が出てくる。岩魚にバレてからも気配を消し、石のように動かず、戻ってくるのを待つ作戦で、1時間かけて何とか2匹目を釣り上げた。雨は降り続いていたため、寒さで指の感覚はなくなり、捌くのに苦労した。

岩魚を目視することはできるのだが・・・。なかなか反応がない

岩魚を目視することはできるのだが・・・。なかなか反応がない

釣れた岩魚は大量のオリーブオイルとクレイジーソルトで蒸し揚げにして、山下と1匹ずつ食べた。心を震わす美味しさだった。山の恵みに感謝。

ザックの肩ひもが生地ごと裂けた。経年劣化とスキーを担いで横に振られることが多かったからだと思われる。すべて裂けると致命的な箇所だが、半分は繋がっていたのでワイヤーで対処できた。

ザックの肩ひもが生地ごと裂けた。経年劣化とスキーを担いで横に振られることが多かったからだと思われる。すべて裂けると致命的な箇所だが、半分は繋がっていたのでワイヤーで対処できた。

朝起きると寒く、最大限に防寒した。気温的に寒いのか、食べる量が足りず熱量が生み出せていないのか分からない。食べても食べても足りず、朝飯を食べた直後からお腹がすいていた。

快晴の元、モミ沢を詰め、9:30に双六小屋に到着。気持ちの良い直登ラインだった。

モミ沢の小滝

モミ沢の小滝

奥は樅沢岳東のコル

奥は樅沢岳東のコル

モミ沢を振り返って

モミ沢を振り返って

双六小屋の冬季避難小屋を覗いたのち、双六谷へ。登り返した先にある大ノマ乗越には、逆側(新穂高側)から続々と人が登ってきていた。15人くらいはいただろうか。ザラメは重く、滑るのも一苦労だったが、ギャラリーがいるとテレマークターンをしたくなるものである。

モミ沢から双六谷へ

モミ沢から双六谷へ

春を感じる双六谷

春を感じる双六谷

ラストグライド

ラストグライド

もう終わるのかと思いながら、新穂高へ向かった。槍ヶ岳を抜けて上高地へ至る案もあったが、蛇足感が否めなかった。平湯で温泉に入り、併設のレストランでご飯を食べた。炊き立ての白米ほど美味いものはない。

蒲田川左俣谷

蒲田川左俣谷

左俣林道は至る所に雪崩跡があり、歩きにくかった

左俣林道は至る所に雪崩跡があり、歩きにくかった

沢を横切る熊の足跡、廊下沢にいたカモシカの子供、高天原で走り抜ける狸、岩魚、雷鳥、兎、小鳥たち。春を感じる北アルプスだった。どの季節も好きだが、GWの日本の山は特に好きだ。

山スキーの行程の練り方、スキーの歩き方や滑り方、装備について多くの学びがあった。スキーだからこそ行ける場所がある。奥会津で、日高で、海外でと、夢は広がる。今回のツアーを立案し、最後まで共に歩き滑り続けた山下に感謝したい。

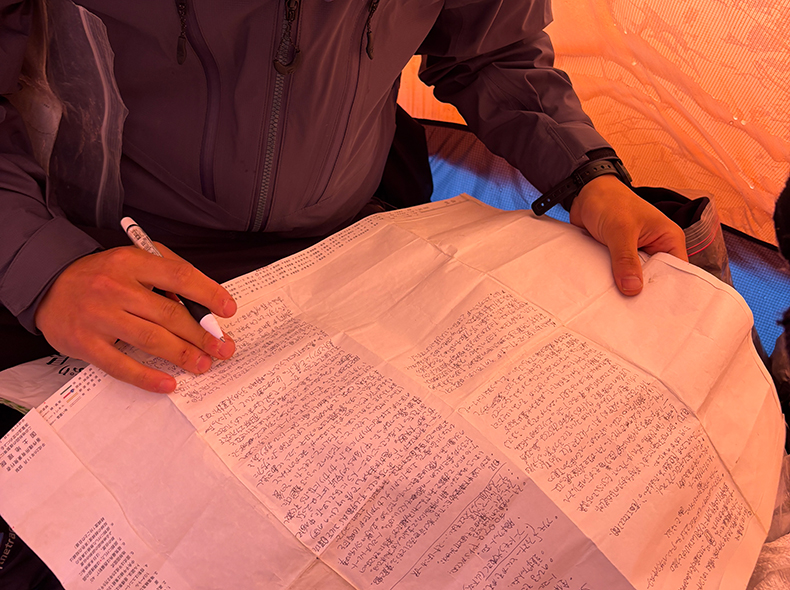

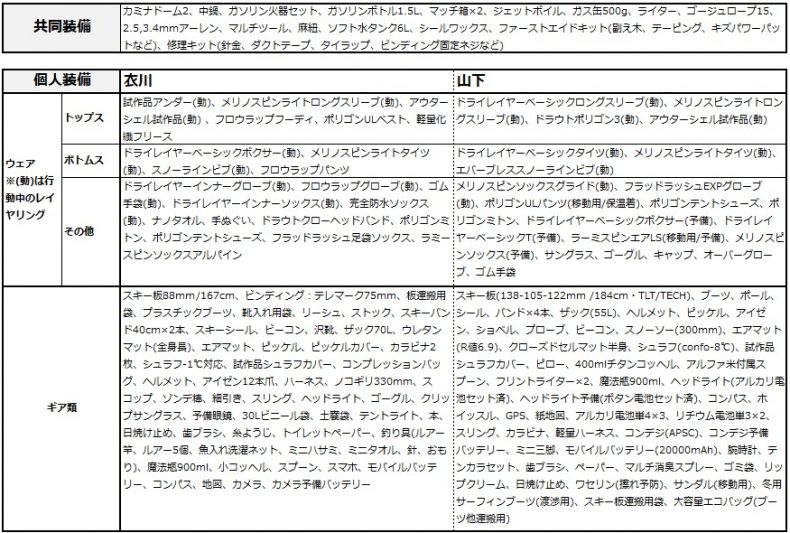

今回の日本オートルートツアーでは、下記装備リストの通り、多くの自社既存製品や試作品を使った。そして多くの「こんな機能が欲しい」や「こんな新製品はどうだろうか」や「ここを改良したい」が出てきた。そのアイデアは、山から下りると意外と忘れてしまうため、必ず日記という形で残すようにしている。

思いついた時や寝る前に、山下と話しながらメモを残した。軽量化のためにノートは持って来ず、1/25,000の地図の裏に書いていった。

思いついた時や寝る前に、山下と話しながらメモを残した。軽量化のためにノートは持って来ず、1/25,000の地図の裏に書いていった。

そしてアイデアは、企画室でミシンを踏み、実際に形にすることで、次の山で試すようにしている。もちろん、使ってみると全然ダメなこともあるが、その試行錯誤の過程はとてもおもしろい。

山へ行くからこそ、装備やウェアへの探求は尽きず、創るからこそ、次の山へも行く。山で使う”全て”の装備やウェアを、自分で創ったものにしたいというのは、個人的な目標でもある。今後も遊び手が創り手として、本当にフィールドで使えて、信頼できる製品を創っていきたい。

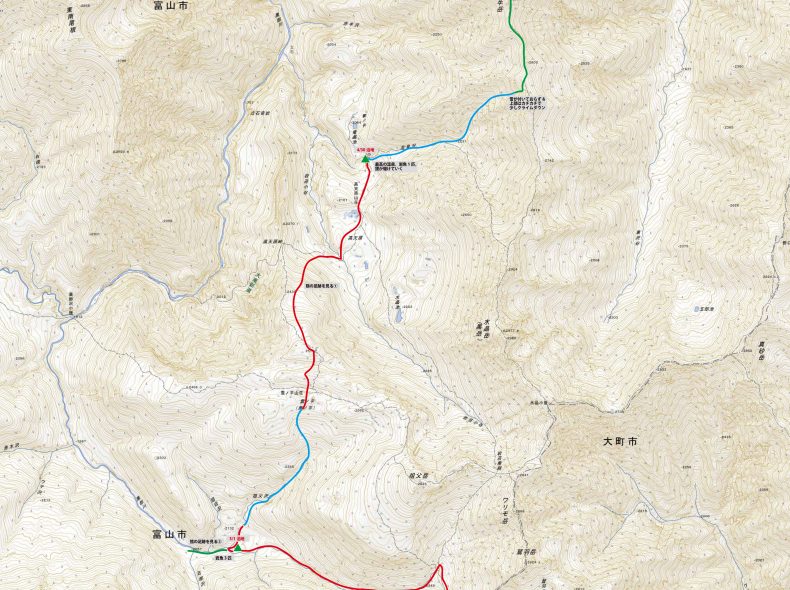

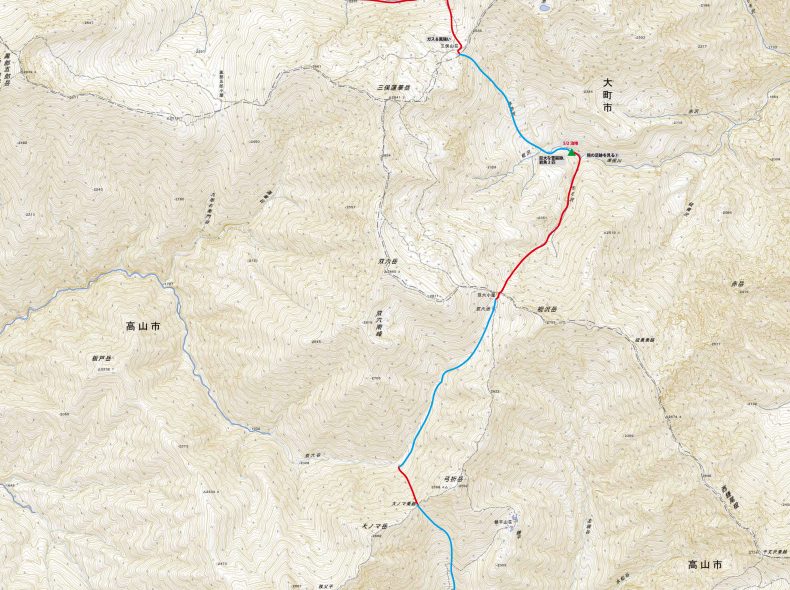

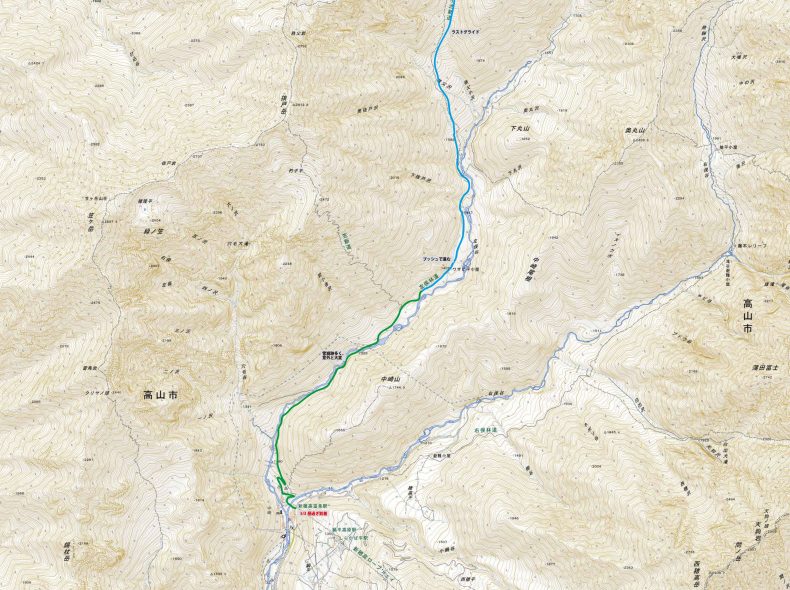

出典:国土地理院地図/参考図書:スキーアルピニズム研究会著『山スキー百山』(山と渓谷社)

出典:国土地理院地図/参考図書:スキーアルピニズム研究会著『山スキー百山』(山と渓谷社)

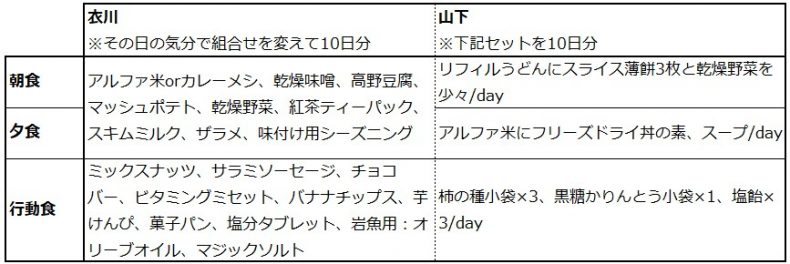

衣川:いずれも包装は取り、個人コッヘルも1つにしたが、アルファ米は袋で戻して、その間コッヘルで他のものを食べられるようすればよかった。お湯を入れすぎたアルファ米やカレーメシはマッシュポテトで中和した。

山下:アルファ米は、最初の1袋はパッケージごと持ち込み、そのパッケージは毎夜使い回し。残りはビニール袋に入れて個包装にしてジップロックにまとめて軽量化した。スティックコーヒーの本数を削ったが、ホッと一息つくのに1本/dayは持っていけば良かった。理想は朝夜で2本/dayだ。行動食は記載のもの以外に、最中、ナッツ、チョコレート、カロリーメイトをそこそこ持って行ったが食べなかった。節約すれば10日+2、3日は行動できたと思う。適度な予備量だった。

衣川: GWは雨が降るので、夏用テントフライで正解だった(冬用は防水ではないため)。火器については、夜はガソリン火器で翌日分の水も作り、朝はジェットボイルで沸かした。終わってみればではあるが、ガソリンは500mしか使わず、ガス缶も半分残った。沢から水を汲めたのが大きい。いざという時焚き付けにもなる本は、長期山行には欠かせない。

山下:55Lのザックは容量ギリギリだった。もう少し装備を見直せば削れたかもしれない。モバイルバッテリーは、ほぼ使わなかったのでスマホを1回満充電できる程度の容量にすべきだった。シール登高が基本なので、ピッケルはウィペットにして互換性を持たせれば良かった。スキー板が意外と重く、担ぎで疲れた。

エバーブレス®プリモジャケット

シンプルな構造で必要な機能に絞っているからこそ、今回のような長期の春山スキーで真価を発揮した。標高の上げ下げが激しく、晴天だけでなく雨や雪、稜線での冷たい風など、日々めまぐるしく変わる環境の中では、バランスが取れたシンプルなシェルが使いやすい。雪のある場所でのアクティビティ全般において、対応域の広いアウターシェルだと感じた。大きな両胸のポケットは、ついつい何でもいれてしまう。

エバーブレス®スノーラインビブ

上ノ廊下の渡渉では、横着してまくり上げただけだったため、股下以下はずぶぬれになったが、登っているうちに完全に乾いた。大きく開くベンチレーションのおかげで、登る時も滑る時も調節しやすく、アクティビティの適応範囲が広い。腹回りの圧迫感がないため寝る時も含め8日間着続けていた。

ドライレイヤー®インナーソックス

長期になればなるほど、足にトラブルが起きないというのは重要である。スキーは特に靴ずれに悩まされることが多かったが、今回はドライレイヤー®インナーソックスと完全防水ソックスの組合せで、8日間足のトラブルは全くなかった。

執筆者:商品開発課&生産管理課 衣川 佳輝

入社年:2022年

長期間の自転車ツアーや登山や山スキーをメインに遊んでいます。日常では狩猟採集や畑やシクロクロスも。今年のモットーはJust do it。「豊かさとは何か」「したたかさとは何か」を日々考えています。