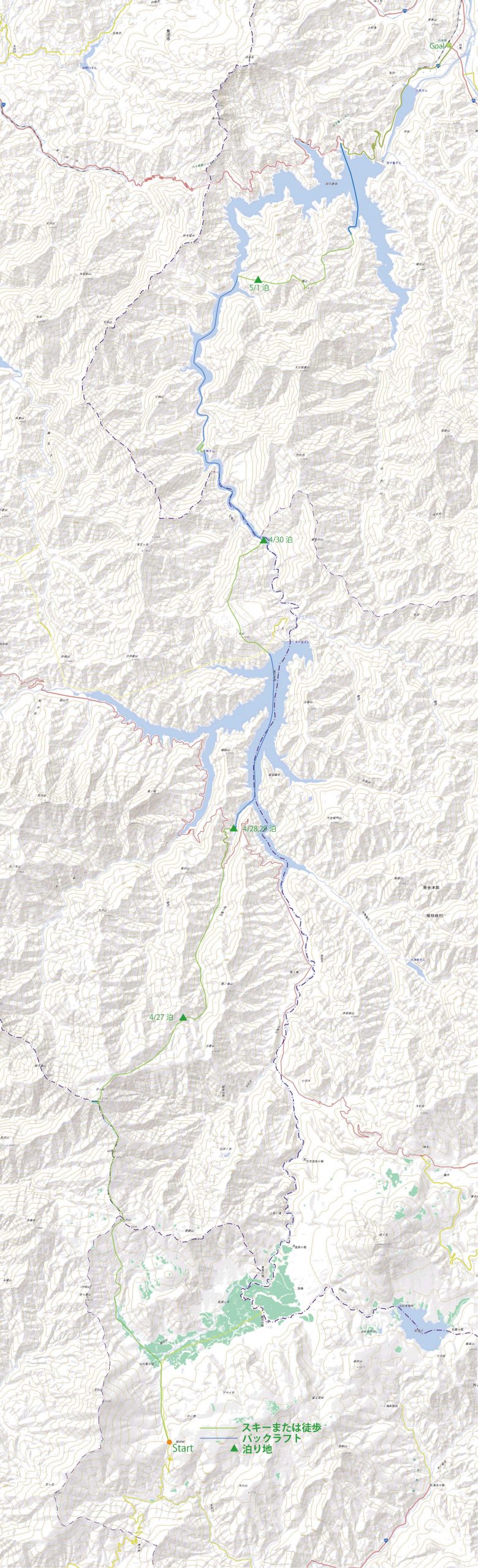

「奥只見湖や田子倉湖とその周辺の山域をつないで縦断するロングルートをSki raftingスタイルでトライ」というのは数年前から温めていたプランだった。

Ski Raftingって?

パックラフトは登山やバックカントリーの活動で一番の障壁となった「水上」の通過を可能にしてくれる飛び道具だ。これを使えば、今までつながらなかったラインがつながり、行けなかったところに行けるかもしれない。そんなパックラフトとスキーを組み合わせてしまおうというのがSki Rafting。

このプラン、時期が早いと湖の水位が低くて苦労し、遅いと湖面付近に残雪が残らず、タイミングがなかなか難しい。適しているのはおそらく「豪雪の年のGW」。これはやるしかない!

■アクティビティ日

2025年4月27日-2025年5月2日

BCスキー装備とパックラフト装備、最大9日間の行動を見込んだ食料を持たなくてはならないので、リスクと安全性のバランスを取った軽量化は成否を分けるポイント。どんな装備を使っていたのかは本文中でおいおい紹介して行きたい。

私はスキーやブーツも含めて総重量20kg(ザックのみだと16~17㎏)ちょい、60Lザックに全て納めて満足していたら、40Lザックで現れたメンバーがいて驚いた。※さすがにパックラフトは外付け

4月27日:鳩待峠〜尾瀬〜平ヶ岳〜恋ノ岐1540m付近(全てスキー)

尾瀬ヶ原は一面の雪原だった

初日は尾瀬を目指す大勢の登山者に混ざって、鳩待峠をスタート。尾瀬ヶ原は残雪量を見極める最初のポイントだと思っていたが、まだ全く地面が出る気配のない一面の雪原にほっと一安心だ。

彼方の平ヶ岳を目指して。

今回のプラン、おおよそのラインは引いていたが、どこを通るかの細かいところは現場でアジャストするつもりで、泊まる場所も定めてはいなかった。とにかく不確定要素だらけなので天気の良い日は、日のある限り進めるところまで進んでしまいたい。

今日は少なくとも平ヶ岳は越えて、ある程度恋ノ岐川を落としてしまおうと、天気にも恵まれた素晴らしい景色を楽しむ余裕もなく黙々と登っていく。

恋ノ岐川源頭は最高の斜面

平ヶ岳山頂は16時に到着

この荷物で10時間以上歩いてからのスキーはさすがに足に来たが、いい斜面を滑るのはやはり気持ちが良い。沢状になってからも、右に左にボブスレーのように意外と滑れる。

恋ノ岐上部はボブスレーコース

日没ギリギリまで滑って川割れが出始めたころ、左岸の1540m付近の小尾根所上に見つけた平坦地をビバークポイントとした。

かなり標高も落とせたし、水も取れる快適なポイントだった。

4月28日:恋ノ岐1540m付近〜冬季閉鎖中の酷道352〜恋ノ岐河口(全てスキー)

この日は恋ノ岐川を下りきり、可能であれば奥只見湖を渡ってしまいたいところ。

ただし、恋ノ岐の下部はどハマる可能性もあって、その場合のエスケープ手段も考慮しておかなくてはならない。

開けた快適な谷を滑る

序盤は谷も開け、しっかり埋まっていて快調。

次第に釜を持った滝なども出てくるが、側壁トラバースで問題なく越えられる。このまま下まで抜けられないかな、と淡く期待してみたが・・・

まあ、そんなわけないよね。

シートラに切り替えて、スノーブリッジと側壁に残った雪を繋いで際どく進んでいく。

一度、メンバーの一人が側壁に引っかかった雪の塊ごと数メートル落ちて肝を冷やした。

デブリーランドを行く

国道352にたどり着いたら道に逃げられるか、と期待していたが、道沿いは右も左も滑落したら谷底まで落ちそうな法面となっており、頭上にはいつ落ちてくるのか分からないスノーブロックがたくさん引っかかっている完璧な「酷道」と化していた。

この区間が一番神経をすり減らしたかも。

国道区間が一番ヤバかった

最後は河口まで滑り込めるルンゼに滑り込んで、ようやく危険地帯を脱した。

4月29日:風雨激しく停滞

昨日夕方からの雨は1日降り続いた。小降りになったタイミングで、出艇するか迷ったが、時折突風も吹くような天気だったので、停滞して正解。

平坦で水も取れるビバークポイントなのは幸いだった。

泊まりはツエルト+タープのスタイル

泊まりはツエルト+タープのスタイル

宿泊手段は、テントか、タープか、あるいはイグルーにするか、計画段階で議論した。

今回は時間がタイトになりそうなこと、稜線などは避けてできるだけ高度を落とした低いところで泊まるようにするつもりだったこと、雨対策も必要だったことから、タープとツエルトを二張ずつにした。重量も1.3kg弱で雨も快適にしのげて、正解だったように思う。

この計画、まずざっくり決めた段階では、奥只見湖の後は未丈ヶ岳、田子倉湖の後は猿倉山としていた。

ここで、1日停滞しあと1回は悪天周期が来ること、この標高で沢中の行動が厳しそうなことは分かったので、早目の計画修正。奥只見湖の後は丸山を越え、大鳥ダム湖と田子倉湖の後は横山を目指すことにした。

4月30日:恋ノ岐河口(パックラフト)丸山南東末端(スキー)丸山山頂(スキー)北面滑走して大鳥ダム湖畔

出航準備中

幸い天気は回復したが、前夜は雪がぱらつくような天気で、この気温でウォータースポーツやるのか!と尻込みするほど寒い。

写真のようにパックラフトは三者三様。

共通しているのは、いわゆるレギュラーサイズの艇はこのようなスタイルには重すぎて、ある程度性能を割り切った軽量な艇を選んでいることだ。

私の艇はBlue Nile Gearという日本のブランドのNimbus Air180というモデルをカスタマイズ(チューブ長の変更、素材の変更、ループ位置の変更とシートの省略)してもらったもの。以前使っていたアルパカよりは格段に軽くコンパクトになったが、ダウンリバー性能もある程度残した味付けだ。

メンバーの一人は軽量艇のスタンダードと思われるアルパカラフトのスカウト。もう一人はSupai Adventure Gearというブランドの700gを切る(!)軽量艇を使用していた。パドリングスキルがあり一番このようなスタイルに慣れた彼ならではだが、私はここまでのリスクは取れないなあ。

パドルは、全員400g程度の5ピースパドル、シートは省略してスリーピングマットで兼用している。

また、以前スキーブーツしか持っていかずに乗り降りに苦労したことがあるので、各人が軽量なシューズかサンダルは用意した。

奥只見湖を縦断

奥只見湖は、多少の風はあり寒いが、日が差し始めて丁度良い気温になってきた。雪景色の中のパックラフトは非日常感高めでなかなかアガる。湖上からの山々を眺めて次のプランに思いを馳せつつ、残雪状態と地形を見極めながら、丸山の南東側の小さな湾に上陸。7kmを快適に2時間程度で漕ぎ抜けることができた。

小さな湾に上陸

ダム湖畔は切り立っていることも多いが小さな沢状地形を狙うと上陸しやすいことが多い。この場所も、上陸しやすく、装備替えをするスペースも充分で即スキーでの歩行に切り替えることができて理想的な場所だった。

湖からのハイクアップ

雪はほぼ上陸地点直上までつながっていて、すぐにシール歩行を開始することができた。昨晩はこのあたりでは雪だったのだろう。古い雪の上に乗った新雪がズレやすく、急斜面では結構気を遣う。

山頂直下はまさに「丸い山」

丸山は名前の通り、丸いピークを持った山で、山頂付近は春限定で営業しているスキー場になっている。巨大なザックを背負った私たちは明らかに場違いなグループ。最低限の情報収集(唯一の電波が入る場所だった)と休息をしてさっさと通過した。

ルートファインディングしながら丸山北面を滑る

丸山北面の滑走ラインは、恋ノ岐川下部で痛い目にあったので、大きな沢を避けて極力尾根を繋ぎ、最後に小さな沢状地形を狙う作戦。目指すは902ピークの東のあたりの大鳥ダム湖畔に平坦な箇所がありそうな地点だ。慎重にルートファインディングしつつ、首の皮一枚になっていた残雪を繋ぎつつスキーを脱ぐことなく狙いのポイントに滑り込むことができた。

5月1日:大鳥ダム湖畔(パックラフト)大鳥ダムポーテージ(パックラフト)田子倉湖経由で横山西尾根末端(シートラ)西尾根標高830m台地

この日は二つの湖を超えて、12㎞に及ぶパックラフト区間を漕ぎ、最後の核心と思われる村杉半島(田子倉湖に突き出た半島の通称)の秘境のピーク、横山を目指す日だ。翌日は悪天候が予想され、横山のある程度の標高まで上げておきたいので早めの朝6時過ぎには出航した。

積載スタイル

スキーラフティングでどのように荷物やスキーを積んでいるのか、興味がある(極一部の?)方向けに解説すると、自分はスキーのエッジから艇を保護するためシートでスキーを包んだ後、パックラフトのバウ部分にドカッと横向きに積んでいる。積載準備が早いのと、足元部分があいているので、長時間のパドリングでは快適だ。

ただし、やや重心が高く風は受けやすい。風が強い時などは荷物を縦にしてコクピット内に入れる、スキーを側面に沿って取り付ける、といったことも対応できるとよいだろう。

大鳥ダム湖のポーテージ

大鳥ダム湖の区間は流れも結構あるようで、スピーディに漕ぐことができた。懸念されたダムのポーテージは右岸側に何とか上陸できる個所を見つけてクリア。

ところが上から見下ろす田子倉湖は、ある程度予想していたことではあるが、完全に川である。

ホワイトウォーターとなっていた田子倉湖を漕ぐ

ホワイトウォーターのダウンリバーは楽しいことは楽しいが、大きな荷物に、パドルも貧弱なこの装備ではかなり気を遣う。

案の定、超軽量艇を使用していたメンバーが途中穴をあけてしまった。幸い船底のみでエアチューブは無事だったので、応急修理でしのぐことができた。

豪快な風景に感動

地図上で湖が大きく広がるあたりから、ようやくしっかりとしたバックウォーターになってきた。周辺は切り立ち、湖に直接落ちる大滝などもあって、なかなか見ることができない豪快な風景に感動する。

が、冷静に考えると周りの山々、ちょっと雪少なすぎないか?

これでは上陸した後、急斜面の壮絶な藪漕ぎが待っているのではないだろうか?

不安に駆られながら、上陸地点を探る。

横山の西尾根末端に上陸

いくつか上陸地点を想定していたが、横山から西に延びる大きな尾根の末端が何とか上陸できそうだ。この場所、上の写真から受けるイメージよりはずっと急斜面で、油断すると装備を湖に落としかねないので慎重に装備を切り替える。ここから登るルートは古い踏み跡(送電線巡視路かもしれない)がわずかにあり、ありがたく利用させてもらう。

藪漕ぎゼロとはいかなかったが、想定していたよりはずっとマイルドな藪漕ぎをこなして、標高750m付近で雪面がつながった。

最高のビバークポイントで水つくり中

地図上で目星をつけていた標高850m地点のプラトーは、気持ちの良い疎林の平坦地。予想以上に素敵な場所だった。水こそ取れなかったが、今回のベストビバークポイントだろう。

5月2日:西尾根標高850m台地(スキー)横山山頂(スキー)北東面滑走して井出沢河口(パックラフト)田子倉湖北端のスロープ(歩き)只見駅

午後から悪天候が予想され、この日のうちに田子倉湖を渡れないとかなりきついビバークになることが予想された。気合を入れて5:30にビバーク地をスタート。

秘境のピーク、横山

横山は取りつくには湖を超える必要があり、おそらくほとんど訪れる人がいないであろう秘境のピークだ。西面側は岩塔が林立するなかなか興味深い山容をしていた。

西尾根からのジャンクション部、およびそこから山頂にかけては地図から受け取る印象よりはずっと急峻なようだ。ジャンクション手前で岩峰に阻まれたので、アイゼンに切り替えて岩峰を回り込んでいく。

山頂が見えた!

横山はなだらかな山頂付近を囲むように岩場や岩塔が点在する面白い山容。このエリアの山は一度来てみたかったので、山頂を踏めたことは嬉しい。

湖に向かってダイブ

岩場を縫っての滑走

地形図からここは良いだろうと見込んでいた北東斜面は、急峻だが期待通りのスキー向きバーンだ。湖に向かって滑るという非日常感もよいスパイスとなり、標高差約600mの心に残る滑走ができた。

人に会ったことがないかもしれないカモシカ

滑走途中で遭遇したカモシカが、まったくこちらを恐れることなく、威嚇音まで発しながら向かってきたのはビビった。直前で身をひるがえしてくれたが、隔絶された場所なので、ひょっとしたら本当に人に会うのは初めてなのかもしれない。

大滝登場!

標高880m付近からは、北北東に延びる尾根をたどる予定であったが、ちょっと藪漕ぎに嫌気がさして、しっかり雪がついていそうな小さな沢に色気を出して滑り込んでしまった。

そして案の定、下部でハマる。

何とか持っていた天気もついに雨が降り出した。

覚悟を決めてスキーブーツでジャブジャブと沢下り。大滝に最後はゴルジュまで出てきて、際どい高巻きをこなして何とか井出沢の河口部分の湖畔に降り立った。

最後のパックラフトに備える

井出沢の河口はほとんど平坦地がなく、ここで泊まりになったら相当に厳しかっただろう。早立ちをしてよかった。

田子倉ダムが見えた!

最後のパックラフトセクションはこれまでとは一転して冷たい雨に打たれながらのパドリングとなったが、ゴールが近づいた高揚感で3.5㎞を一気に漕ぎ切った。

下界に戻ってからのことなどあまりちゃんと調べず、「なんか公共交通機関かタクシーでも使えるんじゃね」くらいに思っていた面々は、この先只見駅までの10㎞の苦行の歩きが待っていることをこの時はまだ知らない・・・

ドライレイヤー®ウォーム

雪と水のアクティビティで、濡れにも対応しなくてはならないとなったらドライレイヤーはこれ一択。スキーセクションもパドリングセクションも沢下りセクションも常に一番下に着用し、一度も脱ぐことなく行動することができた。

執筆者:商品開発課 相川 創

入社年:2008年

5歳児と1歳児の子育ての合間に山に向かっています。限られた時間を最大限に活用するいろいろな複合系遊びを模索中。